La Maladie d’Alzheimer

Commençons par une définition de la maladie d’Alzheimer : La maladie d’Alzheimer est une maladie neuro-évolutive, qui se traduit principalement par des troubles de la mémoire et de l’orientation dans le temps et l’espace. À ce jour, il existe 1,2 millions de personnes malades en France dont 35 000 ont moins de 65 ans. C’est 225 […]

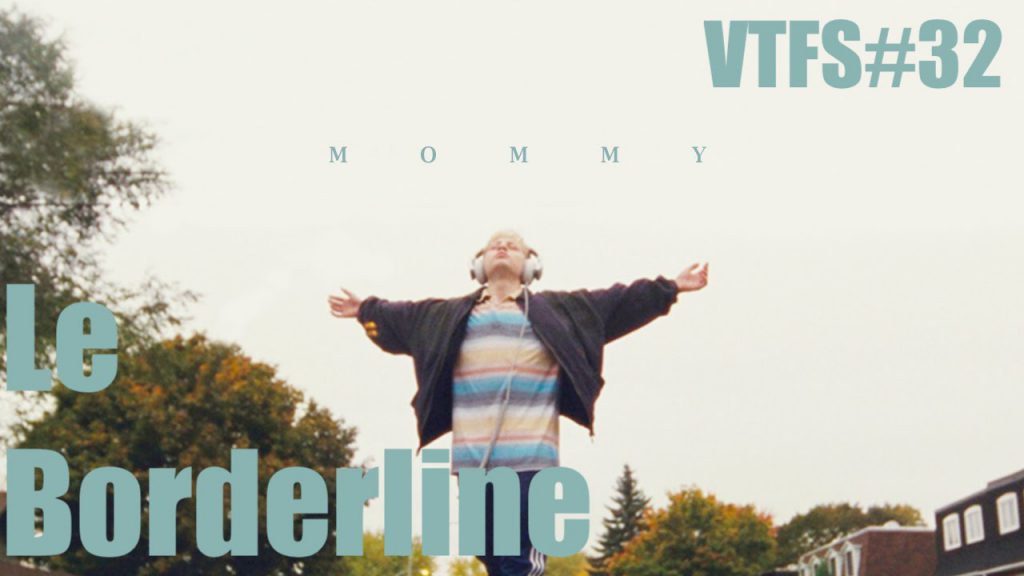

Le Trouble de la personnalité borderline

Dans cet article nous allons découvrir les signes cliniques spécifiques aux borderlines, mais aussi et c’est pour le coup très important pour le traitement qui va s’ensuivre, les comorbidités fréquentes, c’est à dire les troubles fréquemment associés et le diagnostic différentiel le plus commun (Comme d’habitude, toutes les sources se trouvent en fin d’article). Nous illustrerons […]